Unterschätzte Gefahren, Teil 2

Teil 1 endete mit dem Gedanken, dass wir uns mit Geduld und Beharrlichkeit Schritt für Schritt an immer größere und anspruchsvollere Ziele herantasten sollten. Doch wer nimmt sich dafür heutzutage noch die Zeit? Leute gehen Projekte an, denen sie häufig nicht gewachsen sind. Die anderen nehmen sich einen Bergführer und überlassen ihm, die hoffentlich richtigen Entscheidungen zu treffen.

Und hier haben wir gleich das nächste Problem. Bergführer sind auch nur Menschen, die Fehler machen und sehr tief in eine Gruppendynamik eingebunden sind. Darüber hinaus können sie weder Garantien geben noch die komplette Verantwortung für ihre Gäste übernehmen.

Doch zahlenden Gästen zu sagen, dass sie umkehren müssen, weil die Verhältnisse einen erfolgreichen Aufstieg nicht zulassen, oder weil die Gäste entgegen dem Anschein viel schwächer sind, als es die Tour erfordert, ist sehr schwer und wird beim heutigen Anspruchsdenken immer schwieriger. Und auch diesbezüglich weiß ich genau, wovon ich spreche. Man hinterlässt verbrannte Erde bei seiner Kundschaft und treibt sie in die Arme der Konkurrenz. Ganz schlecht für das Geschäft.

Immer heikel! Zwei von Bergführern geführte (viel zu große) Seilschaften begegnen sich in steilem Gelände. Wenn in dieser Situation mit so vielen Leuten an einem Seil einer wegrutscht, sind womöglich alle tot. Niemand kann das halten. Selbst der versierteste Bergführer nicht. Totalabstürze ganzer Seilschaften geschehen immer wieder. Hier am Normalaufstieg oberhalb der Vallothütte auf dem Bossesgrat am Mont Blanc.

Wer aber nun meint, dass aus den oben genannten Gründen die Unfallzahlen von Jahr zu Jahr zunehmen müssten, der irrt. Schaut man sich die Statistiken an, welche zum Beispiel vom Österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit oder der Fachgruppe Sicherheit im Bergsport des SAC (Schweizer Alpen Club) akribisch erstellt werden, so sind die Zahlen vor allem in Hinblick auf die letzten Jahre relativ schwer zu interpretieren. Die Corona-Pandemie ist ein Grund dafür, ein weiterer, dass man Unfallzahlen natürlich abhängig machen muss von den absoluten Zahlen derer, die in die Berge gehen.

Wir hatten Glück. Die Eismassen dieser gewaltigen Lawine von der Westwand des Hidden Peaks hätte uns um ein Haar erwischt. Lawinen sind häufig eine sehr schwer vorhersehbare objektive Gefahr.

In meiner Lebenswirklichkeit habe ich zumindest das Gefühl, dass diese absoluten Zahlen steigen. Und dann müssten sich zwangsläufig auch die Unfallzahlen erhöhen. Das tun sie aber gar nicht in einem auffälligen Maße. 2024 zum Beispiel lag die Zahl der bei Alpinunfällen in Österreich zu Tode gekommenen bei 309.

Das zehnjährige Mittel liegt bei 284. Allerdings gab es 2023 nur 271 Alpintote , 2022 waren es 307, 2021 starben 274 und 2020 nur 262. Und auch davor schwanken die Zahlen um das langjährige Mittel. Ich kann diesbezüglich also keinen eindeutigen Trend nach oben feststellen. Allerdings war 2024 sowohl bei der Anzahl der Alpintoten als auch der Gesamtzahl der Unfälle kein gutes Jahr.

Unvorhersehbar war diese Spalte im oberen Teil des Gasherbrum-Gletschers. Da half auch alle Erfahrung nicht. Aber das Seil half sehr wohl. Und Christoph konnte sich auch selbst aus der Spalte befreien. Also objektive Gefahr gebannt.

Gerade im Zusammenhang mit der Tragödie am Laila Peak wurde immer wieder davon gesprochen, dass die Berge vor allem durch den Klimawandel ständig gefährlicher werden. Die zunehmende Temperatur drängt den Permafrost in immer größere Höhen zurück, die Felsmassen der Berge werden instabiler, Steinschlagereignisse häufen sich. Das ist zweifellos eine Tatsache. Aber es ist eben eine, auf die man sich sehr wohl einstellen kann.

Wir haben 2022 am Laila Peak am Tag vor dem geplanten Aufstieg zum Gipfel im unteren Teil der Wand 300 m Fixseil verlegt. Auf Grund dieser fixierten Seile wurde es für uns möglich, am Gipfeltag sehr früh und sehr schnell unterwegs sein zu können, um möglichst schon aus der Wand verschwunden zu sein, wenn der Steinschlag einsetzt. Doch was heißt das noch? 300 m Seil hochschleppen, installieren, selbstverständlich auch wieder abbauen, runter schleppen, einen ganzen Schönwettertag einbüßen und eine Menge Kraft am Berg lassen. Aber dafür waren wir am Gipfeltag deutlich schneller unterwegs und früher aus der Wand raus.

Noch in der Nacht konnten wir in die Gipfelwand des Laila Peaks einsteigen, weil wir uns wegen der zuvor installierten Seile nicht zu orientieren brauchten. Wir mussten nicht im Vorstieg klettern und keine Stände bauen. So sparten wir viel Zeit ein und waren sehr schnell unterwegs.

Wir können also feststellen, dass die objektiven Gefahren zum Teil tatsächlich größer werden und dass auch die von uns Alpinisten ausgehenden Gefahren zunehmen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es viele Aspekte im modernen Alpinismus gibt, welche den zweifellos wachsenden Gefahren im Gebirge entgegenwirken und das Bergsteigen sicherer machen. Zum Beispiel war es noch nie so einfach, zuverlässige Wetterberichte in Echtzeit zu bekommen. Eine überaus wichtige Voraussetzung für gute Entscheidungen in den Bergen.

Oder ein anderes Thema ist die Orientierung. Früher musste man mit Karten und Kompass umgehen können. Und das war sehr umständlich, vor allem bei schlechten Bedingungen. Heute managen Apps wie Komoot, Maps.me und Co. die Navigation in den Bergen und zwar immer zuverlässiger. Zumindest so lange noch Saft im Akku ist.

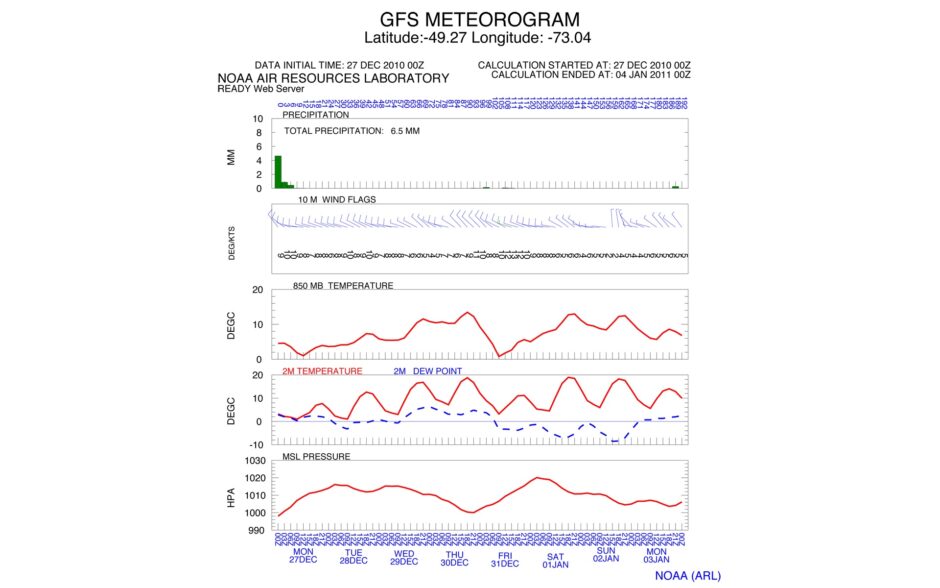

Wer solche präzisen Wetterberichte an den Berg gesendet bekommt, ist sehr privilegiert. Allerdings ist der Aufwand groß und die Kosten sind ein ziemlicher Batzen im Expeditionsbudget. Man benötigt ein teures Satellitentelefon mit dem entsprechenden Datenvolumen, einen Laptop und für beides eine ganze Menge Energie. Außerdem braucht man zu Hause natürlich einen verlässlichen Freund, der auch noch Ahnung von der Materie hat. Übrigens ist diese Wetterprognose, die wir an den Fitz Roy übermittelt bekamen, von der NOAA, der National Oceanic and Atmospheric Administration. Sie ist die Wetter- und Ozeanografiebehörde der Vereinigten Staaten. Sie wurde 1970 als eine Einrichtung des Handelsministeriums gegründet, um die nationalen Ozean- und Atmosphärendienste zu koordinieren.

Auch die Ausrüstung ist diesbezüglich ein Thema. Für mich ist es oft gar nicht vorstellbar, mit welcher Ausstattung früher auf Berge gestiegen wurde. Das immer zuverlässigere, leichtere und funktionellere Equipment hat zweifellos viel dazu beigetragen, das Bergsteigen deutlich sicherer zu machen.

Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt sind die bemerkenswert großen Bemühungen der Alpenvereine, ihren Mitgliedern ein breites Angebot bezüglich ihrer Ausbildung zu machen. Jeder der möchte, kann Kurse belegen und sich weiter- oder ausbilden lassen. Dieses Angebot kann man gar nicht genug wertschätzen. Man muss es nur annehmen und sich die Mühe machen und die Zeit investieren.

Und nicht zuletzt darf man in diesem Zusammenhang die großartigen Leistungen der Bergretter in den Alpen nicht vergessen. Die Möglichkeiten und die Kompetenz der Bergwachten sind immer besser und effektiver geworden. Und hier sehen wir einen deutlich messbaren Anstieg an Einsätzen. Das selbstlose und nicht selten gefährliche Engagement dieser Leute rettet zahllosen Menschen das Leben.

Rückzug im Wettersturz am Fitz Roy in Patagonien. Dort ändert sich das Wetter so plötzlich, dass man diese Ereignisse kaum vorhersagen kann.

Aber all das hat bis jetzt auch nicht dazu geführt, dass die Unfallzahlen signifikant sinken. Im Großen und Ganzen bleiben sie, wie schon erwähnt, im gesamten Alpenraum in etwa gleich. Und das bei zumindest gefühlt immer mehr Menschen, die auf die Berge steigen und zunehmenden Gefahren! Gefühlt deshalb, weil es keine belastbaren Zahlen darüber gibt, wie viele Leute denn nun tatsächlich in den Alpen unterwegs waren.

Für mich ist das eine gute Nachricht! Hoffentlich bleibt das auch in Zukunft so.

Für mich ein spektakuläres Bild. Ich hatte meine große Kamera einem Menschen im Basislager in die Hand gedrückt, um genau dieses Foto zu machen. Jacob und ich auf dem Weg zum Gipfel des Quitaraju. Man erkennt deutlich zwei kleine Punkte im oberen Drittel des markanten Schneegrates in der Bildmitte. Doch auch hier droht Gefahr. Direkt links neben uns sind Schneebretter ins Tal gerauscht. Allerdings schon einige Tage zuvor, so dass wir uns relativ sicher fühlten und darauf hofften, dass sich die Flanke schon entladen hatte. Und das war Gott sei Dank auch so.

Es ist nicht möglich, exakt zu verifizieren, ob denn nun die subjektiven oder die objektiven Gefahren in den Bergen gefährlicher für uns Alpinisten sind. Allerdings für mich persönlich ist die Sache klar. In meiner nun schon über 35 Jahre andauernden Lebenswirklichkeit in den Gebirgen dieser Welt, waren es ganz oft die subjektiven Gefahren, die mich in die Bredouille gebracht haben.

Wenn ich zum Beispiel die Fehlentscheidung treffe, zu spät mit meinem Aufstieg zu starten, dann wird sich die Wahrscheinlichkeit, dass in der irgendwann von der Sonne beschienenen Wand der Steinschlag einsetzt, exorbitant erhöhen. Dann hat mich zwar der Stein umgebracht. Schuld war aber dennoch der zu späte Aufbruchszeitpunkt oder der ungünstig gewählte Routenverlauf oder die falsche Jahreszeit.

Sogenannter Spindrift am Gipfelgrat des 6189 m hohen Island Peak in der Everest-Region. Sehr trockene und feinkörnige Schneekristalle fühlen sich im Starkwind so an, als wäre man in ein Sandstrahlgebläse geraten. Die Sicht wird den Bergsteigern genommen, das Atmen wird erschwert. Und die Schneekristalle dringen selbst in die kleinsten Öffnungen der Kleidung ein.

Ganz oft wird genau das vergessen, wenn wir hören, dass es wieder eine Reihe von Unfällen in den Alpen gegeben hat. Wir Menschen sind fast immer das Problem und nicht die Natur. Die ist nämlich fair und berechenbar. Doch wenn wir Menschen in sie eindringen und an Orte streben, die eigentlich so gar nicht für uns Menschen gemacht sind, dann müssen wir uns voller Demut der Natur unterwerfen. Wenn wir das täten und nicht immer hemmungsloser unserer Hybris freien Lauf ließen, dann hätten die Bergretter plötzlich viel mehr Langeweile…